home |

Facteurs de pianos en France |

liens

Ignace PLEYEL

à Paris

(°1807)

![]()

1887 – 1905

![]()

— Pianos à queue, pianos droits, pianos à 3° pédale harmonique, clavecins, pédaliers, claviers 24 transpositeurs. — Piano donnant à volonté les premières harmoniques. — Inventions nouvelles. — Pédale douce progressive à enfoncement constant. — Pédale forte graduelle. — Enregistrements et appareils de mesures acoustiques." Catalogue général officiel de l'exposition universelle de 1889, p. 8 (Gallica)

A côté d'un grand et superbe piano à queue de concert avec pédale tonale et jeu de harpe éolienne, nous y voyons deux plus petits pianos, à queue aussi, le premier à vernis Martin sur fond vieil or, du plus heureux effet, le second en palissandre poli, avec jolies marqueteries Chevrel. Puis toute une série de pianos droits, l'un avec d'aimables peintures de M. Tony Faivre, un autre avec marqueteries, un troisième fort joliment décoré. Puis encore, des spécialités : deux petits pianos scolaires, un piano-compositeur, c'est-à-dire avec table pour écrire, un piano à clavier mobile se relevant de façon qu'il puisse passer par les couloirs et les escaliers les plus étroits. Mentionnons ici une innovation très importante dans la fabrication, à savoir la substitution de l'acier à la fonte dans la construction des grands châssis, des cadres métalliques qui supportent la mécanique. L'inconvénient de la fonte, c'est qu'elle est très cassante, ce qu'on peut constater puisque les pièces construites avec elle se brisent en morceaux en tombant de la hauteur d'un mètre, tandis que l'acier, beaucoup plus résistant, est presque incassable. De là, on le comprend, une solidité incomparablement plus grande par l'emploi de ce dernier. La difficulté était d'obtenir de l'acier une faculté de torsion suffisante; on l'a obtenue après nombre d'essais infructueux, et lorsque la fonderie du Creusot elle-même avait renoncé à y réussir. C'est là un progrès d'une extrême importance. J'allais oublier de dire que la maison Pleyel expose aussi un superbe clavecin moderne, dont la valeur bénéficie naturellement de la supériorité de la facture actuelle sur celle du temps passé. Car on revient au clavecin, qui peut vivre en bon voisinage avec le piano, et qui reste fort utile, ainsi que l'ont prouvé les séances si intéressantes de M. Diéner, la musique écrite jadis par de grands maîtres pour cet instrument ne produisant nullement sur le piano, instrument au son ample et prolongé, l'effet cherché par le compositeur pour un instrument à sonorité sèche et douce à la fois. Ce clavecin est superbe et d'une sonorité exquise. Enfin, j'ajoute que la fabrication de la maison Pleyel a dépassé aujourd'hui le quatre-vingt-dix-septième mille, et qu'elle compte, avant un an, fêter la naissance de son cent millième piano ! Elle sera la première, dans le monde, à pouvoir célébrer un tel résultat. " Revue des arts décoratifs, 1889, p. 16 (Gallica)

|

|

1894 |

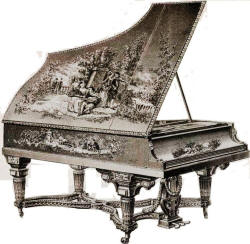

![]() Piano à queue style Mouis XIV,

Piano à queue style Mouis XIV,

exécuté en 1894 dans les ateliers de

la maison Pleyel, Wolff et Cie. (Gallica)

![]() ANVERS -

"PLEYEL - A

l'Exposition universelle d'Anvers, dans la seclion des instruments

de musique, une exposition, entre toutes, sollicitait l'attention et

valait, par sa méritante beauté, qu'on s'y arrêtât longuement.

ANVERS -

"PLEYEL - A

l'Exposition universelle d'Anvers, dans la seclion des instruments

de musique, une exposition, entre toutes, sollicitait l'attention et

valait, par sa méritante beauté, qu'on s'y arrêtât longuement.

C'est l'exposition de pianos de la maison Pleyel, Wolff et Cie (A

l'Exposition d'Anvers, MM. Pleyel, Wolff et Cie étaient hors

concours, M. G. Lyon, directeur, faisant partie du jury des

récompenses en qualité de secrétaire rapporteur. de celle maison qui

créa pour eux de si puissants moyens d'interprétation et qui, avec

eux, prit sa part du mouvement artistique moderne.).

Les coutumiers éloges dont on est si prodigue envers les moindres

manifestations d'art, la pompe des qualificatifs qu'on emploie

généralement pour préconiser d'illusoires succès — seraient ici pour

le moins inutiles et n'égaleraient jamais la sobre éloquence de

quelques lignes d'histoire musicale.

Car c'est dans l'histoire même de la musique et dans ses

développements durant ce siècle qu'il faut chercher les origines,

les fastes et les états de l'incessante activité delà maison Pleyel.

Vouloir en dresser une monographie à peu près complète, c'est

entreprendre la monographie de l'évolution musicale en France depuis

1830, c'est rappeler le nom de tous les virtuoses illustres, amis

glorieux de cette maison pour eux de si puissants moyens

d'interprétation et qui, avec eux, prit sa part du mouvement

artistique moderne.

Les Pleyel entrent dans l'histoire à partir du moment où Mozart,

parlant du fondateur de la maison, Ignace Pleyel, l'élève de Haydn,

disait de lui dans une lettre : « Quel bonheur pour la musique si

Pleyel pouvait nous remplacer Haydn! »

Il n'est pas de lettres de noblesse plus éclatantes que ces paroles

proférées par Mozart. Elles sont l'orgueil d'une maison dont les

directeurs, poursuivant la séculaire tradition, ont chacun, avec des

aptitudes diverses et une volonté toujours précise, perfectionné

sans cesse et enfin réalisé ce modèle de sonorité expressive, qui

est le piano Pleyel.

« Quand je suis mal disposé, disait Chopin, je joue sur un piano de

X***, parce qu'il me donne un son tout fait; mais, quand je me sens

en verve et assez fort pour trouver mon propre son à moi, il me faut

un piano de Pleyel. »

Et il n'est pas d'artiste célèbre qui n'ait passé par la salle

Pleyel, qui ne lui ait payé le tribut de son admiration et contribué

ainsi à en faire un véritable foyer d'où est née et d'où s'est

propagée la musique symphonique.

Faut-il citer Hans de Bülow, Ernst Lubeck, le Norvégien Tellefsen, César et Joseph Franck, Arthur de Greef, Joseph Wieniawski, Marmontel, Bizet, Ernest Guiraud, Ed. Lalo, Paladilhe, Delaborde, Dubois, Planté, Diémer, G. Pfeiffer, E. Grieg, Mathias, Saint-Saëns, Massenet, R. Pugno, Théod. Ritter, et Gounod, et Ambroise Thomas, et Chopin, et Liszt, et Rubinstein, et tant d'autres dont la liste serait interminable?

Faut-il encore citer toutes les grandes Sociétés de musique de chambre qui sont venues demander à la salle Pleyel une hospitalité largement acquise?

La Société des compositeurs de musique y donne non seulement ses

concerts, mais elle y a son siège avec bibliothèques, bureaux, et un

prix annuel de 500 francs, offert par les directeurs de la maison

Pleyel, Wolff et Cie; les Sociétés Sainte-Cécile;

Bourgault-Ducoudray; Euterpe; la Société des symphonistes; la

Société nationale de musique; la Société de musique de chambre pour

instruments à vent; la Société de musique française; la Société

d'art, etc., etc., et presque toutes les Sociétés de quatuors.

D'après cette nomenclature, où bien des lacunes resteraient à

combler, on peut se faire une idée à peu près appproximative du rôle

qu'a joué la maison Pleyel dans notre mouvement musical.

N'est-ce pas, en effet, un milieu d'art, le plus actif et le plus intelligent qui soit, que celui où ont lieu chaque année, pendant la saison musicale, près de deux cents concerts, où les plus belles pages des maîtres anciens et modernes sont interprétées par les plus connus et les plus grands d'entre les artistes actuels?

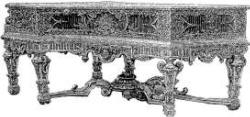

![]() Clavecin Louis XV,

Clavecin Louis XV,

nouveau modèle à pédales de la maison Pleyel,

Wolff et Cie. (Gallica)

Nous ne saunons mieux faire que de citer, à ce sujet, la conclusion d'une étude remarquable faite sur l'Art moderne à la salle.

Pleyel, par l'éminent critique, M. Arthur Pougin :

« Mais tout ce qui précède me paraît assez substantiel et les faits y parlent assez haut pour qu'il me semble superflu d'insister davantage sur le rôle si utile et si intéressant que la salle Pleyel a occupé, depuis tantôt un demi-siècle, dans l'ensemble de notre mouvement musical, de ce mouvement si intense et si fécond qui, on peut le dire, a mis la France à la tête de la civilisation artistique et l'a placée définitivement au premier rang.

Elle a pris sa grande et large part dans ce mouvement, qu'elle n'a cessé d'encourager de tous ses efforts; elle a vu se présenter et se succéder chez elle tous les grands artistes français ou étrangers qu'entourait la renommée ou qui étaient prêts à la conquérir; l'Europe n'avait pas un seul virtuose célèbre qui ne vînt demander à son public la consécration d'un talent partout ailleurs reconnu; enfin, avec les virtuoses, les compositeurs s'y sont donné rendez-vous et y ont produit des oeuvres nombreuses, importantes, parfois de premier ordre, et qui ensuite ont rayonné sur le monde musical.

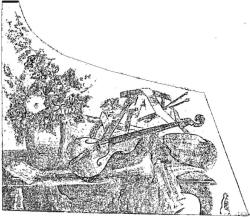

![]() Piano Louis XVI,

Piano Louis XVI,

panneaux vieux laque et bronze ancien du Japon (Gallica)

Elle a été, en un mol, un milieu éminemment sympathique à l'art, un centre d'attraction pour cet art dans ses manifestations les plus nobles, les plus pures, les plus élevées, et l'on peut tenir pour certain que ce qu'elle a été dans le passé, ce qu'elle est clans le présent, elle ne cessera de l'être dans l'avenir.

La salle Pleyel a son caractère, son originalité propre, sa raison d'être, et elle ne négligera rien de ce qui peut les affirmer de plus en plus. »

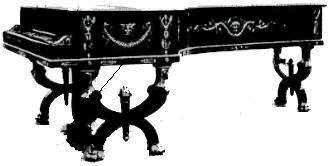

![]() Piano Louis XVI,

Piano Louis XVI,

panneaux vieux laque et bronze ancien du Japon (Gallica)

C'était jadis une loi, chez les grands seigneurs, et comme un point d'honneur qu'ils étaient fiers d'accomplir, de protéger les arts, d'aider les artistes et de s'entourer d'une sorte de cour où le génie et les talents étaient encouragés, aimés, respectés.

C'est à un de ces patriciens intelligents que le jeune Ignace Pleyel dut de pouvoir étudier la composition chez Haydn et de vivre dans la même atmosphère que Mozart. Selon l'usage du temps, à peine la renommée avait-elle fait connaître le nom de Pleyel, que celui-ci partit en Italie.

Ce voyage était comme la nécessaire consécration des premiers succès. Mais la Révolution approchait. Vers 1783, Pleyel quitte l'Italie et s'engage dans une voie différente.

A Strasbourg, comme directeur d'une école musicale entretenue par le cardinal de Rohan, il passe quelques années, et, lorsque cessa la tourmente révolutionnaire, il vint à Paris après un séjour en Angleterre.

C'est à Paris qu'il abandonne définitivement la composition pour fonder une manufacture de pianos et un comptoir d'édition.

Le comptoir périclite, disparaît, mais les premiers instruments ont une vogue immense et pénètrent même à la Malmaison, chez le premier Consul, pour valoir plus tard à Ignace Pleyel le titre de fournisseur de la Cour impériale. C'est à cette époque qu'il passe la direction de la maison à son fils, Camille Pleyel, comme lui compositeur et pianiste de premier ordre.

On doit à Camille Pleyel les premiers grands perfectionnements du piano.

Avec l'aide

de son ami Kalkbrenner, le pianiste célèbre, il transforme

l'instrument et lui fait acquérir des qualités nouvelles, et il

semble que son application à développer et à faire progresser la

facture du piano soit le véritable héritage des artistes et des

techniciens qui se sont suivis dans la direction de la maison

Pleyel, Wolff et Cie.

Aux deux Pleyel succède Auguste Wolff, neveu d'Ambroise Thomas. Ses

études spéciales sur la mécanique et sur l'acoustique, ajoutées au

sens profond qu'il avait de l'harmonie, amenèrent la création du

petit piano à queue dont le parrain fut Gounod et qui, de nos jours,

permet l'interprétation des pièces de concert ailleurs que dans les

grandes salles et les locaux aménagés spécialement.

C'est le gendre d'Auguste Wolff, M. Gustave Lyon, qui lui succéda à

sa mort (février 1887). Ancien élève de l'École polytechnique,

chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur breveté du gouvernement,

M. G. Lyon a continué la tradition dont il est le dépositaire.

On

lui doit une foule de perfectionnements dont rémunération serait

trop longue pour cette courte étude; le résultat de ses belles

recherches a été la création d'un instrument de concert d'une

sonorité et d'une douceur inconnues encore jusqu'en ces temps.

Un sociologue, jaloux d'accomplir son rêve humanitaire, trouverait,

dans l'organisation ouvrière et industrielle de la maison Pleyel,

tous les éléments nécessaires à une étude basée sur la pratique et

sur l'intelligence des besoins modernes.

L'usine où se fabriquent les pianos Pleyel forme une véritable

petite ville. Elle occupe, dans la plaine Saint-Denis, une

superficie de près de 60 000 mètres, avec ses hautes maisons, son

chemin de fer, ses chantiers, ses vastes bâtiments, ses ateliers,

ses machines. Là vit un monde d'ouvriers, mais d'ouvriers associés à

la fortune de la maison, « collaborateurs intelligents et

volontaires d'une entreprise commune ».

Elevés pour la plupart par les soins et sous l'oeil bienveillant du

patron; indemnisés en cas de maladie ou en cas de service militaire;

assurés d'une retraite qu'ils perçoivent même en ne travaillant plus

et sans qu'aucune retenue leur ait jamais été faite pour la

constituer, les ouvriers de la maison Pleyel, Wolff et Cie, offrent

l'exemple assurément rare d'une association heureuse et prospère

dans laquelle les membres, pour plus de la moitié, ont entre quinze

et vingt ans de séjour à l'usine. Ce détail est significatif.

Pour faire un civet, il faut un lièvre, dit la sagesse du populaire.

Pour faire un piano, il faut du bois, vous dira un constructeur de

ce genre d'instruments.

Des cinq parties du monde, trois contribuent à la construction du

piano. La France, les pays Scandinaves, l'Amérique avec le chêne, le

tilleul, le sapin, le noyer et le tulipier; l'Italie, l'Afrique du

Nord, avec le charme, l'érable, l'alisier; enfin l'Orient, avec le

palissandre, l'acajou, le bois de rose.

Lorsque ces bois ont été séchés clans des hangars aménagés à cet

effet, ils passent à la scierie, où de puissantes machines les

transforment en table d'harmonie, en sommier, dessous de clavier,

appareil de percussion, etc.

Il faudrait, certes, un volume entier pour raconter par le menu la

fabrication d'un piano.

L'abondance des détails techniques n'intéresserait personne, et, quant aux professionnels, comme ils savent ces choses ou sont censés les savoir — ce qui est tout un — ce chapitre spécial n'ajouterait rien à leurs connaissances. Pourtant, que de détails! Vous doutez-vous qu'on empêche l'ivoire de jaunir, cet ivoire coupé en feuilles très minces dans les défenses des bons éléphants?

C'est bien simple : on le trempe dans un bain d'eau oxygénée. Vous doutez-vous aussi des soins particuliers dont il faut entourer un piano destiné à traverser les mers pour quelque destination lointaine?

On galvanise toutes les parties métalliques, à cause de l'humidité, on dore les cordes, etc.; car la maison exporte dans tous pays, et malgré les chocs, les longs voyages, « jamais, disait Fétis dès 1855, l'accord des pianos n'a été altéré. »

D'ailleurs, le

meilleur témoignage qu'on puisse apporter en faveur de la maison

Pleyel, Wolff et Cie — si tant il est qu'on puisse encore ajouter aux

éloges dont elle a été l'objet — ne consiste-t-il pas dans la

constatation suivante?

Depuis la date de sa fondation, la maison Pleyel a fabriqué et a

vendu 110 000 pianos. Sans commentaires.

Cette activité incessante, ce continuel effort dans la réalisation

d'un instrument type, d'un instrument propre à traduire non

seulement les nuances les plus délicates, mais encore (et à ceci

répondront tous les maîtres du piano qui ont joué sur le Pleyel) la

sensibilité même de l'artiste — ont valu à la noble maison toutes

les récompenses qu'elle était en droit d'espérer.

Partout où un piano de Pleyel a résonné, il a enlevé avec éclat le

succès et les suffrages du public, des artistes, des professionnels.

Il nous faut cependant parler plus spécialement de l'Exposition universelle de 1889, qui a été comme le couronnement glorieux des

travaux

accomplis successivement par les directeurs de la maison Pleyel,

Wolff

et Cie.

Au milieu de l'exposition générale des instruments de musique,

l'exposition de la maison Pleyel avait un caractère d'exception.

Seul, en effet, M. Lyon soumettait à l'examen du jury un ensemble de

travaux scientifiques dont les formules précises sur certains points

importants de la construclion des pianos permettaient aux facteurs

de ne plus opérer par tâtonnements.

Des recherches

incessantes avaient permis de réaliser de grands progrès depuis les

expositions précédentes; les nombreux pianos exposés possédaient

tous les perfectionnements apportés par MM. Pleyel, Wolff et Cie

dans leur facture courante et, de plus, M. Lyon avait très

habilement reconstitué le clavecin en le dotant de qualités que

n'avaient pas les meilleurs instruments des siècles passés.

Aussi, il fallait récompenser à la fois le mérite des inventions

attachées au nom de Pleyel, les qualités de ses instruments et le

goût artistique qui présidait à leur construction.

A l'unanimité des membres du jury international de la classe 13, un

Grand Prix, la plus haute récompense mise à la disposition des

jurys, a été décerné à la maison Pleyel, Wolff et Cie.

De plus, dans la section d'Économie sociale, une médaille d'or était

décernée à la maison Pleyel, médaille bien gagnée par une série

d'efforts constants et heureux pour améliorer le sort des ouvriers.

Aussi bien, la tâche devient malaisée lorsqu'il faut, comme en ces

pages succinctes, ajouter des mots à la simple éloquence des titres

inscrits dans le passé de cette industrie d'art. Quel commentaire,

aussi éclatant que les chiffres et que la somme des efforts réalisés

depuis près de cent ans!

Il faut lire les ouvrages consacrés à la maison Pleyel pour se faire

une idée de sa popularité, de son mérite. Mais, mieux que toutes

choses, il faut entendre chanter cet instrument pour comprendre ce

que l'intelligence, la recherche ingénieuse, le sentiment musical

peuvent atteindre entre les mains de personnalités comme les

directeurs de cette célèbre maison.

Vicomte de G."

Expo à Anvers,

dans :

La Grande dame. Revue de l'élégance et des

arts, 1894, p. 405-412 (Gallica)

1896![]()

![]() PARIS -

"164 — Pleyel

Wolff et Cie. Paris, rue Rochechouart, 22. Pianos."

L'Exposition du théâtre et de la musique,

Paris, 1896 : catalogue officiel de l'Exposition, 1896,

p. 97 (Gallica)

PARIS -

"164 — Pleyel

Wolff et Cie. Paris, rue Rochechouart, 22. Pianos."

L'Exposition du théâtre et de la musique,

Paris, 1896 : catalogue officiel de l'Exposition, 1896,

p. 97 (Gallica)

1900![]()

![]() PARIS -

"Il y a lieu de

signaler aussi un dispositif de MM. Pleyel, Wolff, Lyon et Cie pour la

double répétition et le piano-double avec uns seule table d'harmonie dû aux

mêmes facteurs."

Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Le bilan d'un siècle

(1801-1900), p. 518

PARIS -

"Il y a lieu de

signaler aussi un dispositif de MM. Pleyel, Wolff, Lyon et Cie pour la

double répétition et le piano-double avec uns seule table d'harmonie dû aux

mêmes facteurs."

Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Le bilan d'un siècle

(1801-1900), p. 518

![]()

![]() PARIS -

"103. Pleyel, Wolff, Lyon & Cie, à Paris, rue Rochechouart, 22. —

Pianos droits et à queue. Pianos doubles. Pianos à queue à cintre

inversé. Claviers transpositeurs. Pédaliers. Harpes chromatiques sans

pédales. Harpe-luth. Timbales chromatiques à clavier de pédales.

Clavecins. Facteurs de pianos et harpes. Paris 1855, Médaille d’honneur;

Paris 1867, Hors Concours. Membre du Jury ; Paris 1878, Rappel de

Médaille d’or ; Paris 1889, Grand-Prix."

Catalogue général officiel. Tome troisième, Groupe

III : instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des

arts : classes 11 à 18, 1900, p. 525 (archive.org)

PARIS -

"103. Pleyel, Wolff, Lyon & Cie, à Paris, rue Rochechouart, 22. —

Pianos droits et à queue. Pianos doubles. Pianos à queue à cintre

inversé. Claviers transpositeurs. Pédaliers. Harpes chromatiques sans

pédales. Harpe-luth. Timbales chromatiques à clavier de pédales.

Clavecins. Facteurs de pianos et harpes. Paris 1855, Médaille d’honneur;

Paris 1867, Hors Concours. Membre du Jury ; Paris 1878, Rappel de

Médaille d’or ; Paris 1889, Grand-Prix."

Catalogue général officiel. Tome troisième, Groupe

III : instruments et procédés généraux des lettres, des sciences et des

arts : classes 11 à 18, 1900, p. 525 (archive.org)

![]()

![]() PARIS -

"L'exposition de la maison Pleyel, Wolf, Lyon et Cie comprend des pianos

de fabrication courante, dont les uns, de système nouveau, ne concernent

pas particulièrement le but de notre étude décorative, puis des pianos

de luxe, des harpes et la harpe chromatique.

PARIS -

"L'exposition de la maison Pleyel, Wolf, Lyon et Cie comprend des pianos

de fabrication courante, dont les uns, de système nouveau, ne concernent

pas particulièrement le but de notre étude décorative, puis des pianos

de luxe, des harpes et la harpe chromatique.

Les pianos de fabrication courante sont tous de types, différent de ceux exposés en 1889, en ce sens que l'effort a été dirigé pour obtenir, en raison des exigences de la musique moderne, des sonorités plus grandes comme intensité et comme durée.

C'est pour obtenir ce résultat que tous ces instruments ont été dotés de cadres d'une seule pièce en acier moulé. La forme extérieure n'a pas reçu, pour ces instruments, de modifications particulières, mais le mécanisme, ainsi que pour les pianos à queue exposés, a reçu un perfectionnement consistant en une nouvelle mécanique à étouffoir à lames, indépendant, qui reste fixé au cadre d'acier plus simple à régler.

L'avantage technique consiste en ce qu'il est plus facile de faire étouffer la vibration de la corde avec des étouffoirs à lames qu'avec les étouffoirs de la mécanique dite à baïonnette.

Le son qui en résulte est d'une netteté plus parfaite, puisque les vibrations sont aussitôt éteintes, l'étouffoir s'appiiquant sur les cordes d'une note, et de ce fait le son d'une autre corde mise en vibration ne se confond pas avec la précédente note éteinte. Des essais analogues ont été faits de 1850 à 1865, par quelques facteurs strasbourgeois, qui plaçaient l'étouffoir derrière les cordes.

Comme forme, le piano à cintre renversé est différent, car ce cintre se trouve à gauche et représente la solution d'un problème longtemps poursuivi.

Comme pianos de luxe et de forme particulière, il convient de citer d'abord le piano double, rectangulaire, qui contient les cordes de deux grands pianos à queue disposées sur un seul unique. Aux deux extrémités se trouve un clavier, ce qui permet de jouer à deux pianos sur un seul et même instrument. Le piano double exposé est orné de fines sculptures, dans le style Louis XVI.

Les quatre pieds supportent la caisse au moyen de cariatides ailées, portant des guirlandes. Il est blanc avec rehauts d'or. Le piano Empire, très pur, est en acajou verni avec bronzes; le bois a été assorti à celui des meubles les plus célèbres de cette époque.

Le piano demi-queue Louis XVI est laqué bleu clair orné de guirlandes et de noeuds de rubans dorés courant tout autour de la caisse. Un piano demi-queue Louis XV à profil galbé, monté sur un piètement indépendant, très pur de lignes et de sculptures, le tout décoré de peintures genre Watteau, en vernis Martin sur fond d'or; les panneaux peints sont encadrés de sculptures.

Mais ici aussi, la maison Pleyel a voulu exposer deux instruments en style moderne. Le piano à queue est en bois de tabasco sur fond de negundo teinté, sa caisse ne diffère pas sensiblement du piano à queue habituel, mais la partie inférieure est traitée dans un autre genre, tout nouveau, et consiste en une sorte de support en bois sculpté dont les membranes prennent naissance aux quatre points d'appui sur le sol, se courbent et se pénètrent les unes les autres dans un mouvement de lignes très intéressant.

C'est le décor maritime, recherché dans ses éléments d'algues, d'animaux et de plantes, qui forme le sentiment caractéristique de cette oeuvre.

Les charnières sont inspirées de ce même sentiment, elles affectent la forme d'algues marines, en bronze patiné d'or rouge et s'étendent sur la grande face du couvercle. Les deux bras de lumière électrique forment un enchevêtrement de plantes marines et de coraux en bronze qui s'élancent.

Dans le piano droit, du même style, c'est l'orchidée dans sa complète manifestation qui a servi de thème à la partie décorative et cela d'autant plus facilement que la surface inutilisée au-dessus de la mécanique a été supprimée. Le pupitre est ici apparent, tout en cuir ciselé et s'encadre merveilleusement dans des motifs d'argent patiné d'or d'où par des corolles florales s'échappe la lumière électrique.

L'artiste a su aussi utiliser le rôle de la charnière obligatoire en empruntant encore la forme thématique de l'orchidée, celui des poignées des loqueteaux et des pédales se découpant heureusement sur le ton chaud et doré du bois d'érable des Antilles qui forme le fond du meuble." Revue des arts décoratifs, 1902, p. 210 (Gallica)

1905![]()

L'instrument très remarquable qui était

à Liège et sur lequel diverses auditions ont eu lieu avec le plus

grand succès, a d'ailleurs été fabriqué pour sa Majesté le Sultan et

la perfection de cet instrument a valu à la maison Pleyel le titre

de : fournisseurs de sa Majesté le sultan Abdul Hamid Khan II.

En effet, la plupart des appareils destinés à rejouer mécaniquement

les pianos, obtiennent ce résultat à l'aide de papiers perforés,

dits papiers mécaniques. Leur perforation résulte, en effet, d'un

traçage à priori, d'après la valeur successive des notes de la

musique gravée, chacune de ces notes trouées ayant une longueur

constante, quelque soit le tempo affecté à l'exécution de la partie

de l'oeuvre correspondante.

Ce papier, dit mécanique, présente une qualité de précision qui,

entre des mains inexpérimentées, donne des résultats déplorables, au

point qu'une maison américaine n'a pas craint de tracer, sur les

moneaux de musique ainsi perforés, à l'aide d'un trait rouge, les

différentes positions que doit occuper la manette du tempo, pour

corriger autant que l'aire se peut, ce que ces rouleaux ont trop de

mécanique.

Il n'en reste pas moins obligatoire que toutes les

croches ont la même durée, toutes les blanches également, etc., que

les accords sont composés de trois ou quatre trous parfaitement bien

alignés et comme commencement et comme fin, etc.

Enfin, ce papier mécanique exige absolument qu'une

des mains de l'exécutant soit constamment appliquée sur la manette

du tempo, ce qui entraîne comme conséquence, l'obligation pour ces

instruments de n'avoir qu'une seule manette d'expression, de durée

de son, ce qui l'ait que tout le papier joue tout le temps, soit

piano, soit forte.

Dans le Pleyela, au contraire, on peut, si Ton

veut, faire dérouler les rouleaux de papier mécanique dont il vient

d'être parlé, mais l'instrument est l'ait surtout et pour ainsi dire

spécialement pour utiliser les rouleaux de musique enregistrée.

Les

procédés de l'enregistrement de la musique sous le doigt des

artistes sont gardés jalousement secrets par le Directeur de la

maison Pleyel, mais, sans pénétrer dans le laboratoire fermé à tout

le monde, où se font ces enregistrements, nous pouvons, comme

rapporteur, signaler le principe de ces enregistrements qui consiste

en ceci : sur une bande de papier qui se déroule d'un mouvement

mathématiquement uniforme sur un rouleau, viennent se marquer, en

traits analogues à ceux du télégraphe.

Hors les traces de toutes les notes qui sont

maintenues abaissées pendant le jeu par le virtuose. Si donc, à la

place de ces traits, à l'aide d'appareils spéciaux dont nous avons

pu nous procurer un cliché, on remplace les traits par des lions, il

suffit d'employer ce papier perforé sur le Pleyela pour avoir, dans

le temps du déroulement mécanique constant du papier, exactement au

moment voulu, les attaques des différentes notes du jeu du virtuose,

sans qu'il y ait à faire varier le mouvement de la manette du tempo.

Il suffit que celle-ci soil mise à la division voulue el le

mouvement du papier sera identique à celui qui existait au moment de

la transcription et, dès lors, les deux mains de l'exécutant au

Pleyela étant libres, on a pu, dans cet instrument, laisser ii la

main droite, à l'aide d'une manette, la possibilité de donner une

expression tout-à-fait différente et même opposée à l'expression que

la main gauche obtient pour l'autre partie à l'aide de la manette

correspondante.

Ceci présente un rôle

utilitaire; de premier ordre pour les opéras, pour les choeurs le

grand nombre de voix, pour toutes les éludes basécis sur le rythme

comme la nouvelle méthode de gymnastique rythmique de Dalcroze, etc.

![]() LIÈGE -

"PLEYEL, WOLF, LYON & Cie - La célèbre maison Pleyel

qui, à deux ans près, pouvait fêter à l'Exposition de Liège le

centenaire de sa fondation, avait présenté dans l'espace trop

restreint qui lui avait été réparti, quelques-unes de ces dernières

créations, en particulier

un piano double à queue

(brevet Gustave Lyon) qui, grâce aux deux plans de

cordes absolument indépendants commandés chacun par une mécanique et

un clavier, un jeu de pédales, permet de jouer toutes les oeuvres

écrites pour deux pianos dans un emplacement à peu près moitié

moindre de celui exigé pour l'exécution de ces oeuvres.

LIÈGE -

"PLEYEL, WOLF, LYON & Cie - La célèbre maison Pleyel

qui, à deux ans près, pouvait fêter à l'Exposition de Liège le

centenaire de sa fondation, avait présenté dans l'espace trop

restreint qui lui avait été réparti, quelques-unes de ces dernières

créations, en particulier

un piano double à queue

(brevet Gustave Lyon) qui, grâce aux deux plans de

cordes absolument indépendants commandés chacun par une mécanique et

un clavier, un jeu de pédales, permet de jouer toutes les oeuvres

écrites pour deux pianos dans un emplacement à peu près moitié

moindre de celui exigé pour l'exécution de ces oeuvres.

Les pianos à queue ou droits qui étaient sur le stand de la maison

Pleyel avaient été réalisés soit dans le style classique le plus pur:

Louis XV, Louis XVI, soit dans le style moderne avec une sobriété de

lignes tout à fait caractéristique. Le nouvel instrument automatique

que la maison Pleyel exposait pour la première fois, sous le nom

générique de Pleyela présentait au point de vue artistique, des

avantages sur l'importance des le rapporteur croit devoir insister.

![]() Voir aussi un Broadwood, même période

(1900)

Voir aussi un Broadwood, même période

(1900)

Cet instrument et l'idée qui a présidé à la constitution des

rouleaux enregistrés présentent au point de vue artistique (car ce

n'est pas au point de vue commercial que le rapporteur doit se

placer en ce moment) cet avantage que nous considérons comme un

devoir de signaler : la possibilité de créer une tradition, la

certitude qu'à un certain jour, soit l'auteur, soit le virtuose, a

interprété une oeuvre donnée de la façon identique à celle qu'on

peut réaliser à nouveau à l'aide du Pleyela.

Bien d'autres productions nouvelles auraient dû être exposées à

l'Exposition de Liège, mais le manque de place a obligé la maison

Pleyel à n'envoyer que quelques échantillons dont le rapporteur

vient de parler. Quant aux harpes qui étaient sur le staml delà

maison Pleyel, il en sera l'ait une étude spéciale plus loin."

Rapport [instruments de musique], par G.

Dutreih ; Exposition universelle et internationale de Liège, 1905,

Section française, Classe 17, 1905, p. 27-31 (Gallica)

PLEYEL

PLEYEL contra SAX

(1851)

Cliquer sur les liens ci-dessus.

Pour les références voyez en bas de les pages

![]()

sur ce site

PLEYEL & LEMMÉ en 1799

BIOGRAPHIE Auguste WOLFF

BIOGRAPHIE Frédéric KALKBRENNER

![]()

pianos francais 1900 -

maintenant![]()